PRÓLOGO AL CALLEJERO FRANQUISTA (O

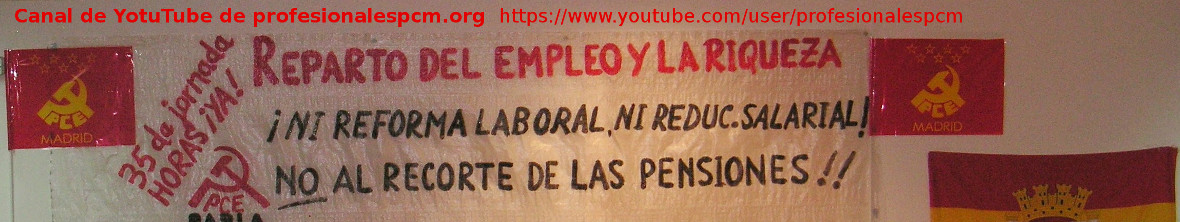

Arquitecto. Secretario General del Partido Comunista de Madrid

En 1978 el pueblo español dio un paso en su historia al aprobar una constitución que debía reconocer un estado de libertades, la igualdad entre los individuos, la justicia universal y gran parte de los derechos por los que a lo largo de casi un siglo había estado luchando la clase trabajadora. Esa constitución supuso una renuncia importante a gran parte de las reivindicaciones que los diferentes movimientos antifranquistas habían estado defendiendo a lo largo de los 40 años de dictadura, caracterizada por mucho que algunos cueste reconocerlo por la represión, la tortura y la muerte. Esta renuncia se hizo en favor de lo que entonces se llamó la reconciliación nacional, con el objetivo de crear un nuevo marco de convivencia en el que pudiéramos referenciarnos los diferentes pueblos que en España convivimos.

Aquel paso abría la puerta al reconocimiento histórico de las luchas contra la dictadura, pues devolvía derechos usurpados y libertades pisoteadas durante los años de la ignominiosa dictadura. El paso dado, entre otros por el Partido Comunista de España, representaba un símbolo que debía ser tenido en cuenta en nuestra Historia, pues sin estos movimientos políticos y sociales nunca hubiera sido posible ni esa constitución, ni esa llamada reconciliación. Es decir, o la democracia era para todos o no era. Sin embargo, aquellos acuerdos nacidos de la necesidad de reconocernos como pueblo y de asumir nuestras diferencias dentro de un marco institucional que respetara las libertades y los derechos colectivamente aprobados y aceptados, pronto se demostraron frágiles, hasta cierto punto inciertos y claramente controlados sólo por una parte de la sociedad.

Vayamos por partes. Es común la expresión de que

No debemos perder de vista que el control de la historia es un eficaz instrumento para el control social, de tal forma que la memoria se convierte en el elemento de normalización que permite la exclusión, por sí misma, de todo aquello que no coincide con los hechos y valores supuestamente consensuados y realmente impuestos.

Otro elemento que tenemos que tener en cuenta para dar sentido al presente prólogo, es que una ciudad es el resultado de una acumulación de memoria que conlleva la producción de una identidad colectiva representada en un espacio físico. La identidad se basa en un universo simbólico heterogéneo pues, a su vez, es el producto resultante de conflictos dados en

En este sentido, el Estado pretende el control de este simbolismo a través de las diferentes instituciones que lo componen, pues de esta manera puede intervenir sobre la identidad colectiva, más en una sociedad de individuos como la actual que se esfuerza en buscar referencias históricas para ubicarse en el presente a partir del pasado. Por eso el refuerzo de determinado argumentario histórico hace posible que la línea del tiempo no se interrumpa y de esta forma se borre definitivamente cualquier elemento que enturbie el discurso oficial y hegemónico imperante. Es por ello que las ciudades son un poderoso instrumento de hegemonía cultural en el que las clases y la lucha entre ellas quedan ocultas tras el discurso institucional normalizado.

Tal es así que hemos observado desde el regreso de la democracia institucional cómo los Ayuntamientos han ido produciendo una identidad urbana a base de una imagen de modernidad que destierra toda posibilidad de mezcla y heterogeneidad histórica. Así, la creciente desindustrialización vivida desde los años 80 se ha caracterizado en las ciudades por la obsesión institucional por borrar de ellas cualquier recuerdo del pasado fabril, la sociedad de la máquina, la explotación del patrón al obrero, la pobreza e incluso miseria de la clase trabajadora, y por supuesto, la represión, los conflictos urbanos generados, la exclusión, las luchas colectivas por la mejora de la calidad de vida, las huelgas, etc. Este es el resultado de un gran proceso de normalización que pretendía desembocar en el alumbramiento de una nueva sociedad sin vínculos con ese pasado, sin clases y por supuesto, sin lucha de clases. Es un pasado que la clase dominante quiere olvidar por temor a que se encuentren referencias que hagan justificar una lucha que termine con sus privilegios actuales.

Otro aspecto que debemos valorar es que para el sostener la hegemonía cultural, el poder dominante debe normalizar el pasado dentro del universo simbólico al que nos referimos, es decir,

Estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta para entender cuál es el espacio urbano producido en estos años de democracia formal y representativa. El caso de Madrid es aún más significativo, después de haber vivido una década de profundos cambios que eran guiados por la obstinación por incorporar a la ciudad dentro del circuito financiero mundial. La obsesión que los gobiernos sucesivos han tenido para situar a Madrid en numerosos ranking ha contribuido a desviar la atención sobre determinados aspectos de la memoria colectiva que en definitiva han supuesto la consolidación de una Historia basada en una memoria construida a base del olvido.

En este punto y en este contexto podemos y debemos enmarcar el trabajo que Antonio Ortiz nos presenta sobre la pervivencia del callejero franquista en la ciudad de Madrid. Retirados aquellos nombres más evidentes, se recupera gran parte de la nomenclatura primitiva, que igualmente hacía referencia a una estructura de poder en donde los trabajadores no estaban representados. En nombre de la reconciliación nacional se evitó recuperar nombres y espacios designados durante la breve II República, y de esta manera se permitió la construcción de una memoria basada en el olvido de uno de los momentos más enriquecedores cultural y políticamente de

Sin embargo, el callejero aún muestra muchos de los nombres que

Tampoco podemos obviar que en Madrid se ha producido un espacio en donde se representa un poder basado en unos valores hegemónicos asimilados por gran parte de la sociedad. Pero esto no sólo es propio de los últimos gobiernos y su obsesión por la homogenización del espacio. Desafortunadamente, los primeros gobiernos democráticos pusieron las bases que dieron lugar al desatino actual. Las remodelaciones vividas en gran parte de la ciudad tuvieron como loable objetivo el mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero eso se hizo a costa de su memoria y de borrar los rastros de identidad, aceptando un formalismo urbano propio de la clase dirigente, cuando no un historicismo acrítico. Por ejemplo, las periferias construidas en las décadas de los 50 y 60 del siglo XX fueron mejoradas, sufrieron importantes inversiones en equipamientos, espacios verdes y remodelación completa de algunos barrios, pero esta mejora se hizo a costa de eliminar los registros de la memoria colectiva de luchas, de huelgas, de manifestaciones, de solidaridad y defensa de clase.

Pocas referencias quedan en Villaverde, por ejemplo, del pasado fabril en donde las huelgas no sólo desafiaban a la dictadura, sino que aglutinaban a los trabajadores y sus familias en la defensa de mejoras de las condiciones de trabajo, aumentos salariales o en respuesta a unas difíciles y duras condiciones de vida. Tampoco encontraremos referencia alguna en el centro de Madrid no ya a los centros de tortura existentes en

No hay espacio para otra historia ni para otros protagonistas, porque frente a la producción de un espacio del poder dominante, no existen en Madrid muchas referencias a un pasado conflictivo pero protagonizado por la clase trabajadora. No existe ningún lugar de memoria donde los trabajadores puedan sentirse identificados y construir con ello una historia capaz de transformar la realidad actual. Así la simbólica Prisión de Carabanchel fue derribada con la nocturnidad propia de la cobardía de las ideas evitando que pudiera convertirse en un espacio de producción de memoria, o

En definitiva, la referencia al callejero y su nomenclatura no es por tanto sólo una cuestión de agresión democrática al mantener una simbología fascista y mucho menos es una cuestión de resentimiento o venganza. Al contrario, es una cuestión de producción de identidad a través de la memoria, donde la persistencia en mantener la nomenclatura actual hace normalizar una Historia en la que gran parte de la clase trabajadora sufrió represión, tortura, persecución e incluso muerte. Es decir, la cuestión es que a través de la aceptación del callejero se normaliza el pasado, se excluye a una mayoría de la sociedad de

La supresión de estos nombres no es por tanto suficiente. Debemos reclamar la producción de un espacio colectivo, y para ello es necesario que nosotros mismos reconozcamos el peso que tienen las ciudades y la representación de la memoria que en ella se da. Son necesarios más lugares de memoria, pues el poder tiene la ciudad entera para representarse; necesitamos más referencias a nuestro pasado y más presencia en nuestro presente. No sólo se trata de tomar las calles, sino que se trata de producir un espacio que como clase nos pertenece y al que de momento, hemos renunciado.

---o0o---

PERVIVENCIA DEL FRANQUISMO EN EL CALLEJERO MADRILEÑO

Antonio Ortiz Mateos. Historiador.

A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica, numerosas calles y edificios públicos de Madrid continúan conmemorando, a través de los más siniestros personajes o hechos, “la sublevación militar de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”,[1] habiéndose dado la paradoja que el responsable de tal incumplimiento, el alcalde de Madrid en aquellas fechas, Alberto Ruiz Gallardón, fuera nombrado ministro de Justicia en el primer gobierno de Mariano Rajoy, tal vez como recompensa a tan sólidos principios.

Todo arranca el 22 de febrero de 1938, o II Año Triunfal, fecha en la que el Ministro de Educación Nacional franquista, Pedro Sáinz Rodríguez, publica en el BOE la Orden ministerial por la que se constituía la Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria.[2] Según la misma:

“Artículo primero.- Será sometido a normas generales y comunes, cuya fijación será establecida a breve plazo, cuanto concierna a la construcción de edificios o edículos, erección de monumentos, fijación de lápidas y sus inscripciones y hasta atribución de nombres a lugares o cambio de los que tuvieran, así como cualquier otra forma de conmemoración artística del sentido, acontecimientos, figuras, glorias y duelos de la actual lucha nacional de España, así como las de su glorioso pasado histórico.

Artículo segundo.- Para establecer dichas normas y emitir en cada caso el dictamen necesario, al planteamiento y realización de cada una de las iniciativas que en este orden se produzcan, se crea una Comisión formada por Académicos del Instituto de España, entre los cuales son designados por esta Orden los Excelentísimos señores siguientes: D. Eugenio d’Ors, de las Reales Academias Españolas y de Bellas Artes, Jefe Nacional del Servicio de Bellas Artes; D. José Antonio de Sangroniz, de la Real Academia de la Historia; D. Leopoldo de Eijo y Garay, de la Real Academia Española, Obispo de Madrid-Alcalá; D. Vicente Castañeda, de la Real Academia de la Historia, y D. Pedro Muguruza, de la Real Academia de Bellas Artes, con misión de velar conjuntamente por la mayor pureza y honor del repetido orden de conmemoraciones en los aspectos patriótico, religioso y artístico.

Artículo tercero.- A dicha Comisión, que recibirá el nombre de “Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria”, se sumarán, a título honorífico y a la vez activo, es decir, con la misma intervención y atribuciones que sus miembros académicos, el General D. José Moscardó y Dª María del Pilar Primo de Rivera, en homenaje a su calidad de representación viva del heroísmo que esos monumentos han de perpetuar.”

Días más tarde, el BOE publicaba una nueva disposición,[3] firmada en esta ocasión por Ramón Serrano Súñer, relativa a la revisión de los nombres de las “vías y plazas públicas”:

“En el fenecido régimen político español acontecía, con relativa frecuencia, que los cambios políticos fueran acompañados de un singular empeño de nimias alteraciones. Y acaso como signo de vitalidad de los adventicios, se pretendían hacer pasar acuerdos y resoluciones del peor estilo localista. Resultaba de esta manera bastantes castigada la nomenclatura de las vías municipales, sujeta a los vaivenes de la política, con agravio de la Historia unas veces, de la Tradición otras, de la cultura en ocasiones y de la conveniencia del vecindario casi siempre.

Pero nuestro Movimiento Nacional no puede solidarizarse con esas costumbres, que al mismo tiempo que significan un desvío del recio sentido de la continuidad, pueden contribuir a cierta desorientación en el aprecio de los valores pretéritos. Es necesario, pues, vigilar desde el Centro estas manifestaciones de la vida ciudadana, para evitar actuaciones censurables.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1º Las Comisiones Gestoras municipales se abstendrán de acordar revisiones generales de los nombres de vías y plazas públicas de las localidades.

2º Sólo en casos de evidente agravio para los principios inspiradores del Movimiento Nacional o en otros de motivada y plena justificación, podrán acordar la supresión de las denominaciones actuales, previa consulta al Servicio Nacional de Administración Local, del Ministerio del Interior.

3º Para satisfacer el deseo de honrar la memoria de hombres ilustres o de hechos laudables, podrán servirse de las calles nuevas o de las afectadas por las supresiones excepcionales a que el apartado anterior se refiere.

Burgos, 13 de abril de 1938. II Año Triunfal.

RAMÓN SERRANO SUÑER”

Al igual que con los nombres de las vías públicas, el 18 de octubre de 1938, Pedro Sainz Rodríguez firmaba en Vitoria una Orden[4] estableciendo los criterios y directrices a adoptar para la denominación de “escuelas y Grupos escolares”, honrando “a los valores representativos de nuestra gran gesta”:

“4º- Para estas denominaciones, se tendrán en cuenta las siguientes normas:

a) Figuras representativas de nuestro Movimiento Nacional.

b) Hombres ilustres por su valer y significación nacional.

c) Héroes de nuestra Cruzada.

d) Maestros muertos en campaña o asesinados por los rojos.

e) Personalidades altruistas en el orden docente.”

Terminada la Guerra Civil, el 24 de abril de 1939, el que fuera alcalde de la capital, Alberto Alcocer y Ribacoba, remitía a la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Madrid, para su adopción, la siguiente propuesta:

“A la Excma. Comisión Permanente.

Entiende esta Alcaldía Presidencia que urge limpiar a Madrid de todos los símbolos y nombres que ha dejado en sus vías públicas un régimen político corrompido y nefasto para la Patria, y que prevalezca el sentido tradicional y limpio de España, en la continuidad de grandeza que le ha impreso el heroísmo de sus hijos venciendo a la barbarie.

En su virtud tiene el honor de proponer a V.E. se digne adoptar, con carácter de urgencia, los siguientes acuerdos:

1º.- Que, en lo sucesivo, se designen con el nombre que se expresa las siguientes vías públicas:

· Paseo de la Castellana Av del Generalísimo Franco

· Gran Vía en sus 3 trozos Av de José Antonio

· Pz de las Cortes Pz de Calvo Sotelo

· C/ del Príncipe de Vergara Av del General Mola

· C/ de Abascal C/ del General Sanjurjo

· C/ del Cisne C/ de Eduardo Dato

· C/ de Torrijos C/ del Conde de Peñalver

2º.- Que se restituyan a las vías públicas los nombres que ostentaban antes del 14 de abril de 1931, con excepción de las de nueva apertura, cuyas denominaciones quedarán sometidas a lo que se determina en el apartado siguiente.

3º.- Que se nombre una Comisión, presidida por la Alcaldía Presidencia, o Teniente Alcalde en quien delegue, e integrada, además por 4 Regidores, 3 vocales designados libremente por el Instituto de España entre personas pertenecientes a Academias, y como Secretario, con voz y voto, el Director de la Biblioteca Municipal; y

4º.- Que por el Ayuntamiento se construya una lápida, con el fin de situarla en el primer trozo de la Gran Vía, que conmemore el hecho de que las obras de la misma se comenzaron siendo Alcalde de Madrid el Conde de Peñalver.

Casas Consistoriales de Madrid, 24 de abril de 1939.

Año de la Victoria.”[5]

El día 30 de mayo de 1939 celebró la Comisión su sesión constitutiva, estando presentes: el Alcalde, Conde de Peñalver; los regidores Conde de Elda, Conde de Casal, Ángel González Palencia y José Navarro Morenes; los académicos Vicente Castañeda (de la Academia de la Historia), y Eugenio D’Ors (de la Academia de Bellas Artes); y el Secretario, Manuel Machado, Académico de la Lengua. También formaba parte de dicha comisión el obispo de la diócesis de Madrid y Académico de la Lengua, Leopoldo Eijo Garay, quien dimitió el 14 de mayo, siendo sustituido por el también Académico Ricardo León. En 1940 la Comisión terminaba su labor, proponiendo a la Comisión Municipal Permanente un listado comprensivo de la restitución de nombres históricos.

Algunas de las calles que cambiaron de nombre[6] fueron:

Abascal4General Sanjurjo

Atocha, Pl. de4Emperador Carlos V, Pl. del

Atocha, Rda. de4General Primo de Rivera

Capitán Domingo4Reyes

Carlos Marx, Av. de4Alfonso XIII, Av. de

Castelar, Pl. de4Cibeles, Pl. de la

Castellana, Pº de la4Generalísimo, Av. del

Cisne, Pº del4Eduardo Dato, Pº de

Fermín Galán, Pl. de4Isabel II, Pl. de

García Hernández, Pl. de4Rey, Pl. del

General Arrando4General Goded

General Díaz Porlier4Hermanos Miralles

Gómez de Baquero4Reina

Gran Vía4José Antonio, Av. de

López de Hoyos, Gta. 4Julio Ruíz de Alda, Gta.

Moncloa, Pl. de la4Mártires de Madrid, Pl. de

Nicolás Salmerón, Pl. de4Cascorro, Pl. de

Praga, Pte. de4Héroes del Alcázar, Pte. de los

Progreso, Pl. del4Tirso de Molina, Pl. de

Príncipe de Vergara4General Mola

Recoletos, Pº de4Calvo Sotelo, Pº de

República, Pl. de la4Oriente, Pl. de

Riego4Batalla de Brunete

San Vicente, Pº de4Onésimo Redondo, Pº de

Santa Engracia4Joaquín García Morato

Santa María de la Cabeza, Gta. de4Capitán Cortés, Gta. de

Torrijos4Conde de Peñalver

Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978 y la formación de los primeros ayuntamientos democráticos desde la República, el 18 de junio de 1979 la Comisión Informativa de Cultura aprobaba los criterios para la “recuperación de la toponimia urbana de Madrid”:

“A) Proceder con el máximo respeto a las denominaciones tradicionales de nuestras calles, adoptando las medidas necesarias para su pronta recuperación.

B) Denominación de las denominaciones duplicadas existentes.

C) Estudio y supresión de las denominaciones fijadas individualmente por particulares en beneficio de familiares o adláteres.

D) Reducir al mínimo los perjuicios económicos que conlleve la recuperación de las denominaciones tradicionales, haciendo público con el margen de tiempo, no inferior a seis meses, las modificaciones que se adopten.”[7]

El 25 de Enero de 1.980 se tomó en el Ayuntamiento de Madrid el acuerdo municipal de cambiar 27 calles dando una moratoria de seis meses para su entrada en vigor a fin de que las personas y entidades afectadas tuvieran tiempo para adaptarse al nuevo callejero.[8] Algunas de estas calles fueron:

Batalla de Brunete4Rafael de Riego

Calvo Sotelo, Pº de4Recoletos, Pº de

Capitán Cortés, Pl. de4Santa María de la Cabeza, Gta. de

General Goded4General Arrando

General Mola4Príncipe de Vergara

General Primo de Rivera4Atocha, Rda. de

General Sanjurjo4José Abascal

Generalísimo, Av. del4Castellana, Pº de la

Hermanos Miralles4General Díaz Porlier

Joaquín García Morato4Santa Engracia

José Antonio, Av. de4Gran Vía

Julio Ruíz de Alda, Gta. 4López de Hoyos, Gta.

Mártires de Madrid, Pl. 4Moncloa, Pl. de la

Onésimo Redondo, Pº4San Vicente, Cuesta de

Ramiro Ledesma Ramos, Gta. de4San Vicente, Gta.

Roma, Pl. de4Manuel Becerra, Pl.

Finalmente, el 30 de abril de 1981 el Ayuntamiento de Madrid aprobaba “el proyecto de normas que habrán de regular las denominaciones y cambios de nombres de vías y espacios públicos urbanos del Municipio de Madrid”:

“5ª.- La actuación del Ayuntamiento de Madrid, en la materia que regula el presente acuerdo, responderá a los siguientes criterios:

1. La elección de nombre para la denominación de vías y espacios públicos urbanos, es, por su propia naturaleza, libre y discrecional. Se tendrá en cuenta en esta elección la denominación anterior del lugar donde aquéllos estén situados, si resulta conocida y merece ser respetada.

2. Los nombres que se utilicen en tales denominaciones pueden preceder del campo de las artes, letras, ciencias, tradición, etc.

3. También podrán atribuirse nombres propios de personas, cuyos méritos y prestigio estén suficientemente acreditados y reconocidos o que hayan contribuido a enaltecer y honrar el nombre de la Ciudad. [...]”.[9]

A partir de aquella fecha han sido numerosos los cambios en los nombres de calles o la inclusión de nuevos nombres en el callejero de la capital. Pese a ello y a lo dispuesto en la ley de la Memoria Histórica, a día de hoy un buen número de las calles madrileñas siguen manteniendo los nombres de personajes y efemérides que protagonizaron el golpe de estado de julio de 1936 contra el régimen legalmente constituido, instaurando un régimen de terror en España durante 40 años.

Cabe además observar que alguno de esos nombres, como fue el caso de la Av. Alcalde Conde de Mayalde, Director General de Seguridad franquista y embajador en la Alemania nazi, pasaron a engrosar el callejero madrileño en el año 2000, o con posterioridad, como el de Manuel Fraga, Ministro del Interior franquista, según acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Madrid en 2012.

A

Agustín de Foxá, C/ de

Agustín de Foxá y Torroba. Conde de Foxá y marqués de Armendáriz. Nació en Madrid el 28 de febrero de 1906. Escritor, periodista y diplomático de ideología falangista. La Guerra Civil le encontró en Madrid, marchando a Bucarest como Secretario de Embajada en la Representación Diplomática de la República, desde donde, tras unos meses de doble juego, se unió al golpe militar contra la II República. Autor de la novela Madrid, de corte a checa y coautor de la letra del himno de Falange Española “Cara al Sol”. Falleció en Madrid el 30 de junio de 1959.

„ Alta denominación: 7 de agosto de 1959.

„ Sustituye a: C/ de los Enlaces Ferroviarios.

„ Distrito de: Chamartín.

Alberto Alcocer, Av de

Alberto Alcocer y Ribacoba. Nació en Orduña (Vizcaya) el año 1886. Alcalde de Madrid en dos ocasiones: en 1923/1924, durante la dictadura de Primo de Rivera y en 1939/1946, durante la dictadura del general Franco. Doctor en Derecho, en 1946 fue distinguido con la Medalla de Oro de Madrid. En 1949 fue nombrado Secretario general del Banco de España. Falleció el 30 de mayo de 1957 en Madrid. Su hijo Luis Alcocer Moreno-Abella, piloto de cazas de la 1º Escuadrilla Azul y piloto veterano con cinco derribos en la Guerra Civil Española, murió a los 21 años en accidente de vuelo en el Frente Ruso el 3 de octubre de 1941 durante el aterrizaje al regreso de su segunda misión de combate.

„ Alta denominación: 16 de marzo de 1960.

„ Sustituye a: Particular de los Condes del Val.

„

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 06/06/2012 - Modificar

Comparte el artículo en las REDES SOCIALES: Delicious |

Delicious |  Meneame |

Meneame |  Facebook |

Facebook |  TWITTER |

TWITTER |  Technorati |

Technorati |  Barrapunto

BarrapuntoPróximamente disponible también para * Digg * Google Bookmarks* Wikio * Bitacoras.com * Reddit * * RSS * Technorati * Tuenti

Accedido o leido aproximadamente 559 veces desde 06/06/2012

Sitio Web del Núcleo de Profesionales y Técnicos del Partido Comunista de Madrid PCM/PCE- http://www.profesionalespcm.org

Actualizado a 12/09/25

Los comentarios y colaboraciones son bienvenidos

Envíanos tu colaboración, o comentarios vía formulario.

¡¡AFÍLIATE EL PARTIDO COMUNISTA DE MADRID - PCE!

BÚSQUEDAS

en este sitio web ![]()

Agregador RSS de noticias y contenidos - Aquí OTRA VERSIÓN DEL AGREGADOR RSS XML

Agregador RSS de noticias y contenidos - Aquí OTRA VERSIÓN DEL AGREGADOR RSS XML

Volver a la página principal de www.profesionalespcm.org

Novedades

¡

Recomendado reproducir material citando su procedencia.

Blog de debate NEURONASROJAS.profesionalespcm.org

Canal en YouTube de profesionalespcm.org

NO PAGUES LA CRISIS

NO A LA GUERRA

El humo ambiental del tabaco mata. No fumes en lugares comunes

El humo ambiental del tabaco mata. No fumes en lugares comunes

EL COCHE DEVORA A TU CUIDAD, TU PLANETA Y TUS AMIGOS,

APÁRCALO PARA SIEMPRE

APÁRCALO PARA SIEMPRE